先日、家族3人で科学館に行ってきました!

…実は、5歳の息子と科学館へ行くのはこれが2度目。

年少の終わりごろに一度行ったのですが、幼児向けの無料スペースにある玩具に夢中になり、結局、展示室へは入らずに帰ってきたことがあるんです。

「そろそろ展示内容にも興味を持ってくれる年齢かなぁ」と気になりつつも、科学館は電車とバスを乗り継いで行く距離。

また空振りだったら…と思うと、なかなか踏み出せませんでした。

けれど、展示室が無料公開される日がある!ということを知り、再チャレンジしてみることにしました。

すいきんちかもく♪歌い出した息子!興味のとびらを開いた意外なきっかけ

4,025 View「これはまだ年齢的に早い?楽しめるかな?」と迷う施設ってありますよね。先日、息子と科学館を訪れプラネタリウムも鑑賞!まだ難しいコンテンツも多かったですが思いがけない反応がありました。

2度目の来館で今度こそ科学館デビュー

展示には目もくれずスタンプラリーに夢中

訪れたのは、2年前にできたばかりの県内でも有数の科学館。

さすが新しいだけあって、いろいろとハイテクです。

入ってすぐのところには惑星をつくる大きなゲームが!

さっそく飛びついた息子でしたが、遊ぶには室内を回ってスタンプを集めないといけません。

「分かった!」と、スタンプを探し始めたものの、各ブースではスタンプを押すだけで、ほとんど展示物を見ていない…。

ある程度予想はしていましたが、やはり小学校中学年くらいからが主な対象なのでしょう。

説明文には漢字も使われていますし、クイズなどもなかなかの難題です。

「うーん、やっぱりまだちょっと難しかったかな?」

「まあ、こんなもんじゃない?」

私と夫で、スタンプのみを求めてどんどん先に行こうとする息子をなだめつつ、室内を回っていきます。

ロボットとゲームで対戦したり、動物の塗り絵をスキャンし動かしてみたり。

いくつか未就学児でも参加できるコンテンツがあり、息子はそれらで遊ぶという感じでした。

プラネタリウムは理解した?らしいけど確認するすべもなく…

各ブースをそれなりに楽しみつつも、中身を理解するまでには至ってないかな、という印象の息子。

それでも、展示室のスタンプをほとんど集め、順番待ちをし念願のゲームも満喫。

さらに、プラネタリウムも観に行きました。

観たのは、子ども向けのプログラムの回。

アニメのキャラクターが登場し、ストーリー仕立てで、天動説・地動説や、太陽系のことを軽く説明してくれます。

馴染みのあるキャラクターだったこともあり、興味をもって見られたようですが、終了後は空腹に負けてランチにGO。

「プラネタリウムで見たあれがこうだったね」というような会話も特になく、その日は帰宅。

まあ、楽しんだようだし、「また科学館行きたい」と言うのでよかったかな…と思っていました。

突然出てきた惑星の名前に驚愕!

ビックリしたのは、その1~2日くらい後。

突然息子が、「すいきんちかもく、どってんかい~♪(水金地火木土天海)」と歌い出したのです!

「え!?それ太陽系だよね?」

「うん」

「覚えちゃったの?」

「だって、保育園にも貼ってあるよ」

これには驚きました!

どうやら保育園に、惑星を描いたポスターがあるようですが、今まで一度もそれに触れたことはありませんでした。

やはり、ただ貼ってあるだけのものよりも、休日に出かけた科学館で見た星の模型や、プラネタリウムの印象は大きかったよう。

さらに、「宇宙の図鑑を見たい」とも言いだしました。

ちょくちょく図書館に連れて行ってはいますが、今まではさりげなく誘導しても、ほとんど図鑑に興味を示さなかった息子。

その週末は自ら図鑑コーナーへ直行!

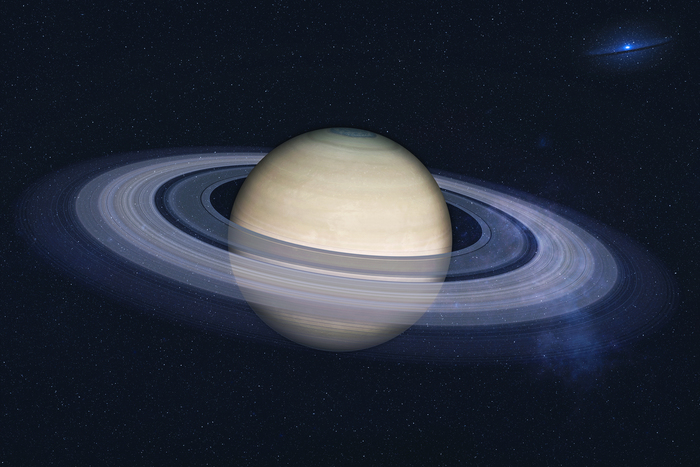

ページをめくりながら、「これ土星だよ!輪っかがあるでしょ」と教えてくれたのです。

「体験させる」ことの意味を再確認

私は、「科学館に行く」=「そこの展示から学ぶ」と思い込んでいましたが、考えて見れば、別にそれだけではありません。

表には見えていなくても、この体験が種になり、後から芽を出すこともあるかもしれません。

そういえば、息子はおままごとが大好き。

「お掃除を手伝う」と言うので任せてみたら、意外と上手に掃除機を操ってびっくりしたこともあります。

特にうちは一人っ子で、「上の子の真似をしていつの間にかできた」ということが起きにくいことを考えれば、意識して何でも体験させてみるのがいいのかも…?

性別や年齢の先入観にとらわれず、積極的に体験をさせてみるのは大事だな~と実感したのでした。

1

「お母さん…」しめじを調理しようとした娘の言葉に、衝撃が走る!

コノビーおすすめ書籍

2

寝返り時期あるある。できるようになるとあちこち挟まるから助けるの大変

にくきゅうぷにお/講談社

3

多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

4

保育園の先生への感謝がとまらない!そんな貴重な体験とは……?

コノビー編集部

子どもの大切な“節目”の式典。親はどれくらい気合いを入れていく…!?

さとえみ

ごはん中に眠くなってしまった双子。今しか見れない必死な姿にキュン♡

コノビー編集部

寝かしつけ中「お歌うたって」をスルーしてみたら。最高の夜が待っていた

コノビー編集部

タブレット端末は2円。ではカップラーメンはいくらでしょう?

コノビー編集部

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ