うちの次男は、ちょっと言葉が遅めです。あと数ヶ月で2歳になろうとしていますが、まだ10種類ぐらいの単語が出る程度。お兄ちゃんは言葉が早く、1歳で喋りだし、2歳になるころには2語文(「ママ 来た!」「ワンワン いる」とか)で話していたので、長男比べるとだいぶ発達速度が違います。

6歳のお兄ちゃんが言葉を覚えさせようとして訓練しているおかげか、「イイ〜パンプ!(イイパンツ)」「ヤーよー!」などと言うようになってきました。

親としては無理やり次男に言葉を教えることはせず、また長男が教えている変な言葉も放っておいています。

言葉が遅い次男を、私が他の子と比べない理由

18,226 View言葉が遅い、歩くのが遅い、他の子は、英語を始めた、ピアノを始めた…。子育てをしていると、いろいろ気になることが出てきますよね。親であれば当然だと思います。でも、子どもの育ちは「長い目」で見ることが何よりも大切。そんなお話です。

出典:http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11030022545勉強するより「感情」が大事な時期

元京都大学名誉教授の河合隼雄さんの『こころの子育て』(1999 朝日新聞社)には幼少期の教育についてこんなことが書かれています。

<子どものことを考えたら、六歳ぐらいまでは、勉強なんかより感情的なことの方がずっと大事です。長い目で見ると、それまでは自由に遊んでいるとか、好きなことやっているとかの方が、よっぽど意味があるんです。>

これは幼児教育全般の話ですが、「言葉の習得も同じかな?」と思いました。

ちなみに、6歳の長男は教えてもいないのに、いつの間にかひらがななどの読み書きができるようになってます。数字の計算もできるようです。字を書いたり読んだりしたり、数字が好きなようで自分でいろいろ練習しているのです。

これは、「勉強」としてしなくても、「○○が好き」という感覚があるから覚えていっているのだと思うのです。

親としては本人が好きでやっているので、こっちも放っておいてます。

子どもの育ちを短期的に考えないこと

さらに著書の中では、このように書かれています。

<いまの日本の親の一番大きい問題は、みんなあまりにも近視眼的だということです。近視眼的に、いま勉強ができているということだけでともかく安心する。早くから子どもに勉強させるのは、親自身が安心したいからなんですよ。>

確かに、子どもが勉強ができたり言葉を早く覚えたりすると、親としては安心かもしれません。

子どもの言葉や発達が遅いというのも、あくまでも平均に対して、という意味だから全く気にしなくても良いとも書かれています。

親は安心したいがために「平均」を気にしているが、実際は子どもの成長は千差万別。

例えば80歳くらいまで生きるとして、そのような長い視点で考えたら数年の違いにはあまり意味がない、ということなのです。

長い目で、子どもの育ちに向き合う、成長を待つ、ということが大事なんですよね。

現代社会では、長期的な視点を持つこと自体が難しくなっているのかなとも感じます。

本来、0〜6歳あたりまでは人格形成期として大事だとされていますから、いわゆる「読み、書き、そろばん」的な幼児教育を重視しなくても良い、と言われているにも関わらず。

赤ちゃんからできる習い事や、○歳からできる勉強方法など、ちまたにはいろいろな情報が溢れています。

つい、多くの情報を見すぎてしまったり、周りのお子さんと比較したりすることによって、「子どもの成長を待つ」ということができなくなっているのではないでしょうか。

2

寝かしつけ中「お歌うたって」をスルーしてみたら。最高の夜が待っていた

コノビー編集部

3

多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

4

連続寝返りができるようになると、必ずこのトラップにハマる

にくきゅうぷにお/講談社

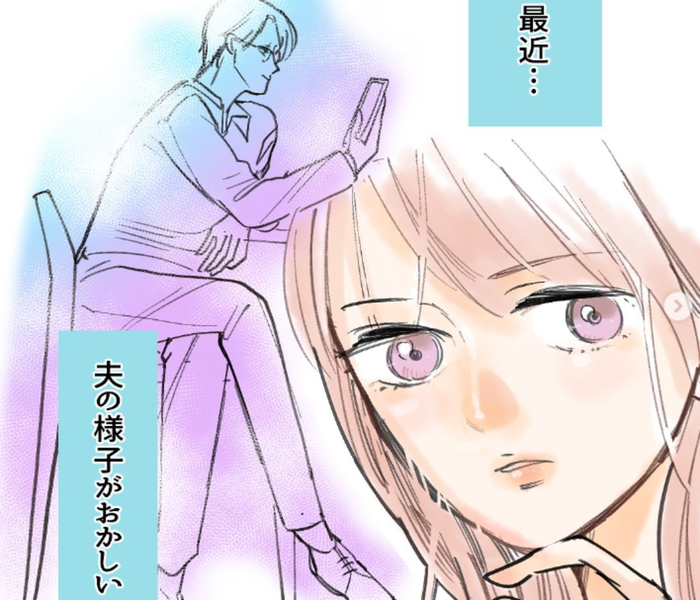

「最近…夫の様子がおかしい」夫にもついにできた!?アノお相手

コノビー編集部

転んでも超切り替えが早い……、現実的な4歳児

コノビー編集部

「え、ここ入っちゃだめなんですか?」猫ちゃんが無垢な表情で訴えるその場所とは?

コノビー ゆるっとフレンズ

あっ、花火が笑ってる!4歳児が撮影した奇跡の1枚でみんなが笑顔に

コノビー編集部

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ