はてなダイアリーで見つけた、『日々、とんは語る。』というブログの中に出てきた、「おこるとどれだけそんするか。?」という手作りの本。

小2の男の子が書いた「おこるとどれだけそんするか?」が深い!

731,151 Viewはてなダイアリーで見つけた、小学二年生の男の子が書いた「おこるとどれだけそんするか」という手作り本が、全国のパパママはぜひ見るべき!と感じた内容だったので紹介します!

小二の男の子が書いた本「おこるとどれだけそんするか。?」

ブログの著者であり、現在32歳で起業や書籍の執筆などで活躍している大竹智也さんが、小学二年生の時にお母さんに怒られ悔しい思いをした際に書いた本らしいのですが、子どもの心の動きや、大人が気をつけるべきことがよく書かれていて、パパママ必見!だと思ったので、紹介させてください!

「おこるとどれだけそんするか?」の内容

第一部:おこるときどうおこるか(怒る時、どう怒るか)

おこると言うことは、そんである。

おとなは、すぐちょっとしたことでおこる。

だいたいの人が、仕事で、ストレスが、たまり、子どもにやつあたりする。

しかし、かたでももめばすぐ気がかわる。

わたしはこれはふこうへいだと思う。

なぜならおとなは、力でものをおしつける。

いくら子どもが言いわけしても、

「言いわけするな!」とか言って、ぜんぜんあいてにしません。

第二部:おこるときどうおこるか(怒る時どう怒るか)

さて、あいてにしないわけは、「あいては、しょせん子どもだ。」と思う人がほとんどです。

しかし、それは大まちがいです。

そんなことを思う人はばかです。

(中略)

あなたは、まちがっても、「あいてはしょせん子どもだ。」と思わないでください。

第三部:おこるとどれだけそんするか?(怒るとどれだけ損するか?)

おこるとどうしてそんするかというと、

おこるたびにしわがふえる。

おこると、子どもがなく、

そうするとすぐにあやまらないと、おやにたいして、むくちになる。うらむ。

あやまればゆるししてくれる子もいるが

もっとひどくなると

家出ぼうりょくをふるうふりょうとかになってしまうおそれがあります。

ですから、おこったら、すぐにあやまるという心がなかったら

おこらないほうがいいとわたしは、思います。

最後にこんなページも。

この本のねらい

この本はちょっとでも子どもをりかいしてもらうための本です。

まちがって子どものみかたの本と思わないでください。

「おこるとどれだけそんするか」を読んで気づかされたこと

私はこのお話を読んだ時に、すごくハッとさせられました。

もちろん、子どもの目線に偏ったお話であるということは前提にあるかもしれませんが、それでも子どもは大人のことをよく見ているということを改めて感じました。

特に、第一部の「だいたいの人が仕事でストレスが溜まり、子どもに八つ当たりする。」という一文は、まさに言い当てられてしまったなぁと。

本当に子どもに伝えたいことがあって怒っているのか、それともただイライラしていて怒ってしまったのか、そこを大人がきちんと自覚して子どもと向き合っているのかが、すごく大切だと思いました。

子どもたちは、どんな思いで大人が自分に対して怒っているのか、分かっているんですよね。

また、第二部以降に書かれている内容では、親子のコミュニケーションの取り方や関係性が、子どもの心の成長に大きく関わっているということを、思い出させてもらいました。

小学二年生の男の子でも分かっていることを、大人になると忘れてしまうのかもしれませんね。

子どもとの向き合い方を改めて見直すいい機会になりました。

1

多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

2

「え、ここ入っちゃだめなんですか?」猫ちゃんが無垢な表情で訴えるその場所とは?

コノビー ゆるっとフレンズ

一体どうした…!?散歩中、娘が「ガッハッハッハ~」と笑った理由とは?

おやま/KADOKAWA

天才すぎ!人気ベビーカー用ドリンクホルダーの“じゃない”使い方

コノビー編集部

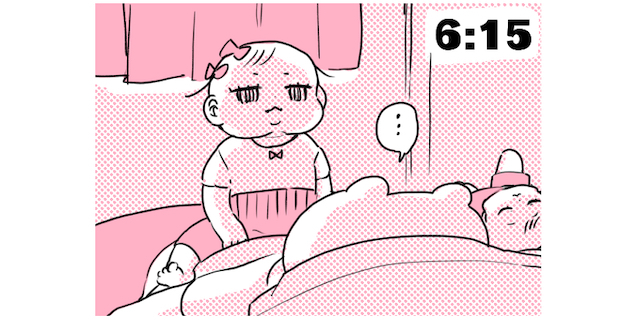

朝6時、1歳娘の“無言の起床”で幕開け!我が家のモーニングルーティン

コノビー名作集

自分で履けるのが最強!年少さんの悩みを解決する上履きって?

コノビー編集部

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』