諸説ありますが、一説には、関西では1970年開催の大阪万博のとき、他国の慣習にならって右立ち、左空けを呼び掛けたといわれています。

もともと日本は左側通行の歴史があるので、東京ではそれに従ったのだそうです。

詳しくは、以下をどうぞ。

※エスカレーターでの歩行については、利用施設の指示に従いましょう。

エスカレーターで、関東では右側、関西では左側を空けるのはどうして?(2ページ目)

5,859 View旅行に行くと気が付きますね

関東ではエスカレーターの右側、関西では左側を空けるのはなぜ?

エスカレーターに乗ったとき、真ん中に堂々と立つ人は少ないだろう。

急いでいる人が追い越せるようにと、左側あるいは右側どちらかの片側を空けて立つ人がほとんどである。

最近になって安全性の観点から、「エスカレーターを歩いて上り下りしてはいけません」と歩行禁止の取り組みが行われるようになってきたが、なかなか浸透していないようだ。

そんなエスカレーター歩行について、よく知られているのが関東と関西の違い。

関東では左に立ち右を空け、関西では右に立ち左を空けるというものだ。

2014(平成26)年にJタウンネットが実施したアンケート調査によると、全国のアンケート総数のうち「左に立つ」が57パーセント、「右に立つ」は13・1パーセント。

左に立つ関東方式が圧倒的に多く、右に立つ関西方式は少数派である。

ではなぜ、関西だけ独自のルールになったのか。

その理由については諸説いわれている。

エスカレーターの片側を空けて立つ習慣は、大阪で始まった。

一説には、1960年代後半(昭和40年代)に地下鉄御堂筋線で左側通行が始まったとされている。

また、1970(昭和45年)年開催の大阪万博のとき、他国の慣習にならって右立ち、左空けを呼び掛けたともいわれる。

そもそも片側空けは、第二次世界大戦中のロンドンの地下鉄構内で急ぐ人のために左側を空けたことに始まるとされる。

それが世界各地に広まり、右立ち、左空けの国がスタンダードになっていたため、それに合わせたらしい。

一方、東京では大阪よりも遅く、1980年代後半(昭和60年代)から片側空けが始まった。

このとき、左立ち、右空けが一般化したのは、左側通行の歴史にしたがったからだと考えられている。

そもそも日本の左側通行は、武家社会から始まったとされる。

刀を持った武士が右側通行をすると、鞘が当たってトラブルが起こりがちだったため、これを防ごうと左側通行がスタンダードになったという。

つまり、日本では長年、左側が優先コースで、その優先コースを関東では急ぐ必要のない人が使い、関西では急ぐ人が使っているというわけである。

出典:『関東と関西 ここまで違う! おもしろ雑学』(三笠書房/2019年刊行)

1

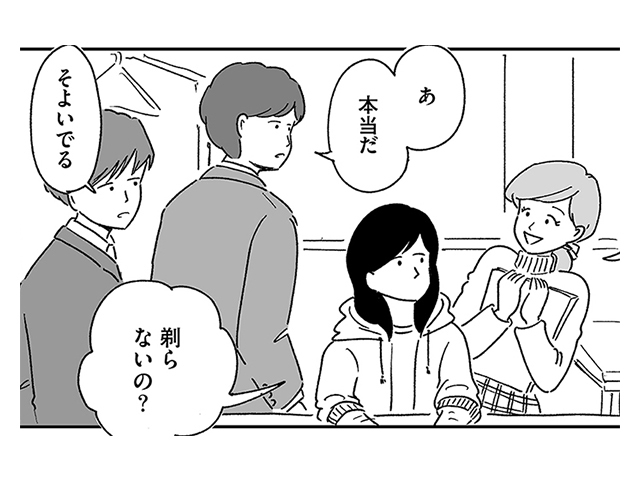

「なんで腕毛剃らないの?」と聞かれた彼女、返事がすがすがしい。

コノビー名作集

2

寝静まった後にむくり。起き上がった娘の言動に夫婦で笑いをこらえた!

コノビー名作集

3

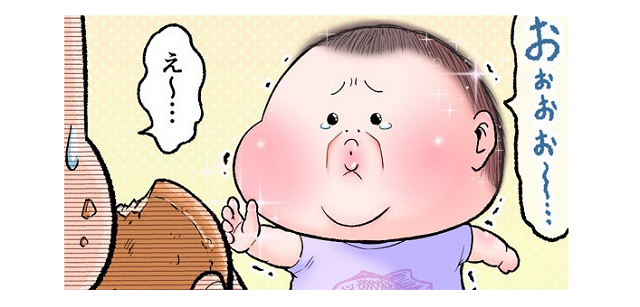

そんな顔されても…。あなた、さっきおやつ食べたばっかりですから!

にくきゅうぷにお/講談社

4

「こわいゆめ、みないようにね」2歳児の寝かしつけが、カワイイの極みっ♡

コノビー編集部

小2息子に、まさかの保健室通いが発覚!親に見えない時間との向き合い方は

あめの

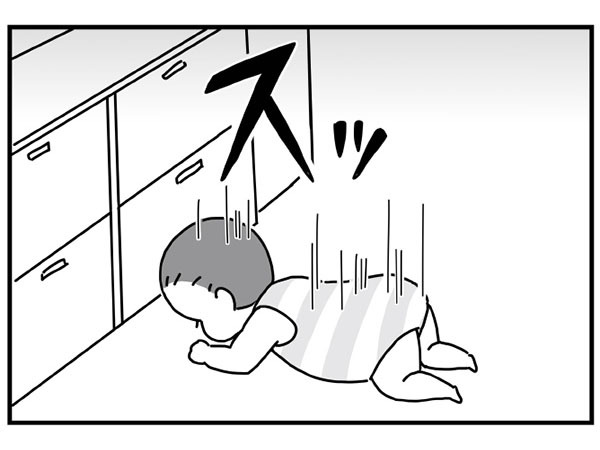

今から泣きます。スッ…!泣く前に準備を整える赤ちゃん、可愛すぎ!

つん/KADOKAWA

「ホコリのかたまり??」と思ったら……意外な正体がかわいすぎた(笑)

コノビー ゆるっとフレンズ

よっしゃ、効果は抜群だ!なかなか起きない息子の耳元で、一言。

桃ぐる

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』