私は元々あまり本を読む習慣がなく、社会人になってから勉強のために本を読むようになりました。

大人になって気づいたのは、読書の奥深さでした。

どんな本でも、新しい発見や感心することがたくさんあります。

きれいな日本語や素敵な言い回しを見ると真似したくなったり、知らない人の一生分の出来事を知ることができたり、小さな世界が本の中には広がっていました。

娘にも本を通してたくさんの経験をしてほしいと思い、親子でたくさんの本に触れることを意識してきました。

我が家の場合は、1歳頃から毎晩寝る前に絵本を読むように。

図書館でたくさん絵本を借りて、全部読み終わったらまた借りて。

月に1回は図書館に通う生活を、娘が小学生になった今まで続けてきました。

図書館閉鎖で、なくなりかけた読書習慣。救ったのは”ひらがなカード”

9,937 View読書が大好きな娘と図書館で借りた本を読むことが日課でした。しかし、コロナ禍で図書館が閉鎖となり、日課だった読書時間が動画やアニメをみる時間になってしまいました。そんな時、おもちゃ箱の中で見つけたカードが大活躍することに!

読書好きになってほしくて

突然の図書館閉鎖

ある日、いつものように図書館に行くと、新型ウィルスの影響で図書館が閉鎖になっていました。

仕方なくその日は、借りている本の返却だけして帰宅することに。

結局、寝る前の読書時間は自宅の本を読むことになりました。

でも何度も読んだ本なので、娘は本を読むよりも動画を見たいと言い出しました。

動画は友達と遊んでいるときや、実家に預けているときに見たことがあり、以前から興味を示していたのです。

少しだけならいいかと思い、その日は動画を見てから眠ることにしました。

その日以降、少しずつ読み聞かせをする習慣がなくなっていきました。

代わりに、布団で動画を見てから眠るようになりました。

本を読み聞かせていたときよりは楽だけど、なんとなく寂しい。

そう思いつつ、娘が寝たあとに私も動画を見る始末。

いつしか話題は動画の話やアニメの話ばかりになっていきました。

数日ですっかり読書の習慣は無くなり、動画も悪くはないか……と思いはじめていました。

読書の時間を思い返してみた

そんな日々が続くなか、そもそもなぜ読み聞かせの習慣ができたのか考えてみました。

娘が眠そうにしていても「ママ、これ読んで」と言ってくれるのが嬉しかったなと、改めて思い出しました。

本を読みながら「どういう意味?」「この人はなんでこんなことをしたの?」とたくさん会話していた時間は、とても楽しい時間でした。

娘はどう思っていたのだろう?楽しかったのかな?と気になり、聞いてみました。

娘は、本よりも動画の方がたくさんあるし、何も考えなくていいから楽だと答えました。

私はこの「楽だ」という発言がとても気になりました。

ただでさえ小学校の休校で勉強の機会が減っているのに、このままでいいのか?と。

かといって新しい本をたくさん買うこともできず、1冊だけ新しい本を買って読み聞かせを再開することにしました。

しかし新しい本は1週間ももたず、あっという間に動画サイトやアニメを見る日々に戻ってしまいました。

そんなことをくり返しているうちに、1ヶ月が経ってしまいました。

おもちゃ箱の中の”ひらがなカード”

ある日、おもちゃ箱の掃除をしていると、知育教材のサンプルでもらった”ひらがなカード”が出てきました。

ひらがな1文字と絵が描いてあるカードで、「あ」なら「あじさい・雨・飴」などの絵が描いてあります。

掃除を途中で放り出して、娘を急いで呼びました。

トランプみたいに半分ずつ配って、カード3枚を使ってお話を作ってみることにしたのです。

実は以前から、時々私が適当に話を作り、娘に聞かせていました。

それを娘もできるかなとか、連想ゲームみたいで楽しいかな、と思いつきました。

出たカードはこの3枚でした。

1枚目:「へ」蛇がヘリコプターに乗っている絵

2枚目:「た」田んぼやたぬきの絵

3枚目:「う」宇宙でウサギが餅つきをしている絵

このカードから私が作った話は、「蛇が、田んぼでたぬきと喧嘩して、宇宙に飛んでいきました」というもの。

即興で生まれた話に、娘は「なんで宇宙にいくの!」と笑っていました。

その後もおもしろい話や意外な話ができると、ひっくり返って笑うほど楽しんでくれました。

出すカードの枚数を増やしたり減らしたりして遊んでいると、あっという間に夕方に。

「続きはまた今度ね」と言って夕飯の準備をしました。

その日の夜、娘は寝る前にカードを持ってきて、「ママこのゲームしよう!」とすごく気に入ってくれたようでした。

おもちゃ箱の隅っこで眠っていた”ひらがなカード”が、こんなにも活躍するとは思ってもいませんでした。

このことがきっかけで、”ひらがなカード”は我が家で殿堂入りのおもちゃとなったのです。

制限があったからこそ、見つけた楽しさ

カードを使ったお話作りは、絵本のように完成された話ではありません。

それでも、娘はその場で生まれる話をとても楽しんでくれました。

その後は物語の幅を広げたいと、娘がカードに絵を描き足したりすることも。

お気に入りのカードには印をつけたり、新たなルールも加わったり、日々変化しています。

最近は図書館が利用できるようになりましたが、度々このゲームを楽しんでいます。

本が借りられないなら新しい本を買えばいいと思っていましたが、お金には限界があります。

限られた条件の中で工夫をして、楽しさをみつけることを大切にしたいと思える経験でした。

読書を通した娘とのふれあいも、やはり大好きだと気づかされました。

2

寝かしつけ中「お歌うたって」をスルーしてみたら。最高の夜が待っていた

コノビー編集部

3

多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

4

連続寝返りができるようになると、必ずこのトラップにハマる

にくきゅうぷにお/講談社

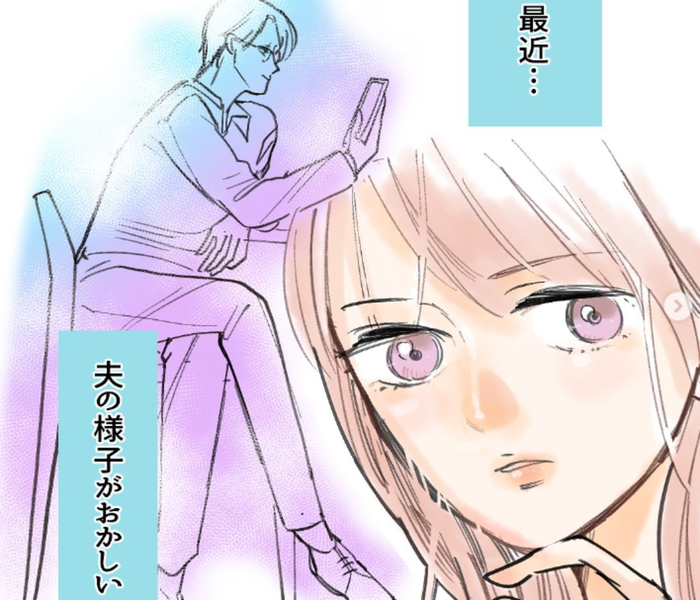

「最近…夫の様子がおかしい」夫にもついにできた!?アノお相手

コノビー編集部

転んでも超切り替えが早い……、現実的な4歳児

コノビー編集部

「え、ここ入っちゃだめなんですか?」猫ちゃんが無垢な表情で訴えるその場所とは?

コノビー ゆるっとフレンズ

あっ、花火が笑ってる!4歳児が撮影した奇跡の1枚でみんなが笑顔に

コノビー編集部

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』