車社会のアメリカに住んで1年。

州ごとに変わるルールもあるけれど、基本的にとにかく「子ども優先」「歩行者優先」だと感じます。

そもそもみんな車移動なので歩行者がかなり少ないのですが…

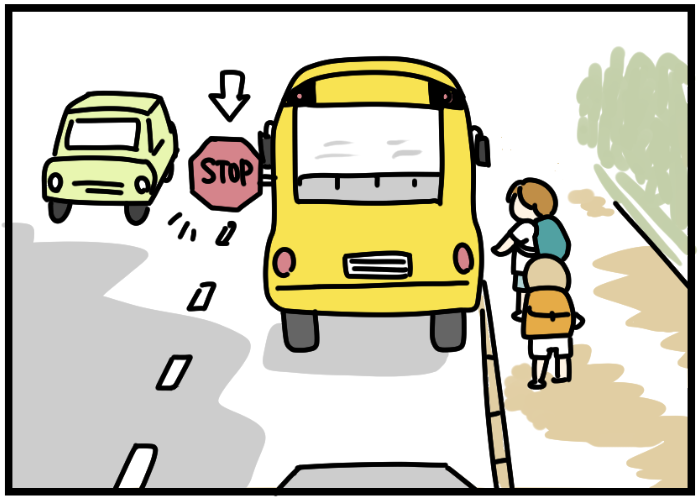

まず、黄色い車体でおなじみスクールバスの優先っぷりがすごい。

車社会だけど歩行者優先?アメリカの交通ルールが子どもに優しすぎる…!

22,918 View車社会のアメリカですが、歩行者への配慮が徹底されていました。

このスクールバス、児童が乗降中は安全確保のために追い抜き禁止というルールになっています。

車体のランプが点滅し「STOP」のサインを出しているときは後続車もストップ。

複数車線ある場合も全て停止。違反した車はバスの運転手にナンバーをメモされ、警察に通報されてしまいます。

なんと、中央分離帯がない場合は対向車線の車も止まるという徹底ぶり。

国土が広く徒歩通学が難しいという理由だけでなく、交通事故や犯罪に巻き込まれるのを防ぐにも大きな役割を果たすスクールバス。

車体の安全性にも厳しいルールがあり、特殊な構造で重く頑丈になっているそうです。

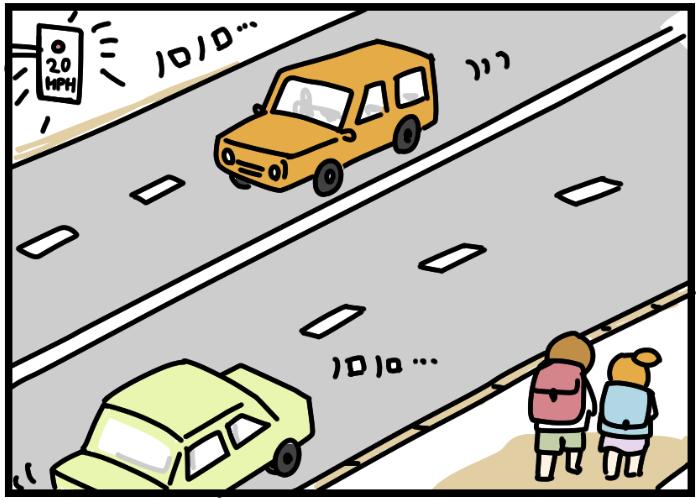

次に徒歩通学の場合。

学校周辺は「スクールゾーン」として車は必ず減速する決まりになっています。

細い道は終日速度制限、大通りなら通学時間帯のみライトが点滅して15~20マイル制限になるなど工夫されています。

大通りなんて歩道も広く、直線で見通しがいいのにここまでするのか…と最初は驚きました。

違反への取り締まりもスクールゾーンは厳しくなっています。

フリーウェイなどでは数マイル速度オーバーしても捕まることは少ないけど、スクールゾーンは速度厳守なので一発アウト!

ちなみにアメリカでは交通違反の切符を切られたら裁判所で減刑の申し立てなどできるのですが、スクールゾーンで交通違反した場合は一切言い訳不可・減刑不可の州も多いようです。

学校周りはとにかく厳しい!そもそも徒歩通学は大人の付き添いが必須の学校が多く、子どもだけで歩くこと自体ほぼ見かけません。

また、学校付近の細い道や住宅街は、取り締まり以前に「スピードが出せないような工夫」が多く見られます。

「スピードバンプ」という高さ10~20㎝のでっばりがあったり、中洲のような空間を設置してわざと道をカーブにしたり、とにかく減速する仕組み。

車社会だからこそ歩行者への配慮が徹底されているようです。

特にスクールゾーンの優先具合は、子どもたちの安全管理について国を挙げて取り組んでいると感じました。(それにしても正直やりすぎでは…と思う部分もありますが)

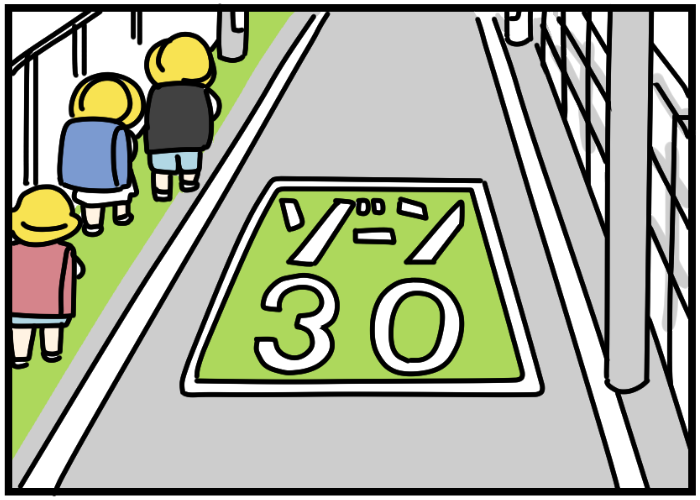

日本でも、「ゾーン30」という一部の通学路や住宅街の30キロ規制が昨年から始まったとのこと。

細くて歩道もないような通学路を子どもたちだけで通っている現状、日本のゾーン30もどんどん全国に広がってほしいところです。

2

「お母さん…」しめじを調理しようとした娘の言葉に、衝撃が走る!

コノビーおすすめ書籍

3

寝返り時期あるある。できるようになるとあちこち挟まるから助けるの大変

にくきゅうぷにお/講談社

4

多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

転んでも超切り替えが早い……、現実的な4歳児

コノビー編集部

「え、ここ入っちゃだめなんですか?」猫ちゃんが無垢な表情で訴えるその場所とは?

コノビー ゆるっとフレンズ

あっ、花火が笑ってる!4歳児が撮影した奇跡の1枚でみんなが笑顔に

コノビー編集部

指しゃぶりからのうとうと。それだけなのにどうしてこんなに可愛いんだろう

にくきゅうぷにお/講談社

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ