子どもは、遊びの中で、いろいろなことを学んで行きます。子どもが遊びに集中してることって、本来ならば喜ぶべきところ。一日中でも、遊びにつきあってあげたい。でも現実には、お出かけやら、家事やら、寝る支度やら、次の行動のために、切り上げさせることも多いと思います。

大人の都合が大部分ではありますが…、なかなか飽きるまでやらせてあげることが、難しい場合もありますよね。

そんなとき、「もうおしまいだよ!」といきなり声をかけられても、子どもは納得できないもの。自閉症のあるお子さんは、切り替えが難しい場合がありますが、定型発達のお子さんでも、同じではないでしょうか。大人だって、熱中している物を急に取り上げられたら、ショックですものね。

では、そんなとき、どうしたらスムーズに切り替えができるのでしょうか。

発達障害児への配慮は、定型発達の子どもにも優しい〜場面切り替えを促す6つのコツ〜

21,571 View我が家の長男4歳は、自閉症スペクトラムです。発達障害の子どもを育てるには、ちょっとしたコツが必要です。長男を4年間育てる中で、療育先の先生、先輩ママ、様々な書籍から教わって来た、場面切り替えのテクニック。それは、定型発達の次男にも、驚く程効果がありました。今回は、我が家で実践しているコツについて、具体的にご紹介します。

出典:http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11044012634遊びに熱中するのはすばらしいことだけど…。

テクニックその1 まずは「それとなく知らせる」

そんなときは、まず「もうそろそろ、終わりにしようね〜。」と、やんわりと終わりが近づいていることを声かけします。

子どもは聞いていないようで実はしっかり聞いているんですね。「お、そろそろ終わるらしいぞ。」と、少しは心の準備ができるわけです。

テクニックその2 次の行動を伝える

この段階で、「終わったら〇〇しようね。」と、次の行動も子どもに伝えておきます。見通しが立つようにしてあげるのがポイントです。

それが、「終わったらジュース飲もうね!」「次は〇〇して遊ぼうね!」など、子どもにとって魅力的なものなら、さらにGood!

テクニックその3 終わりをカウントダウンで予告する

さて、やんわりと終わりを告げたからと言って、「はい、それじゃ片付けて。そろそろ終わりって言ったよね。」では、子どもはもちろん納得しません。

そこで、次のステップとして、今度は終わりまでの見通しを具体的に示してあげます。方法はいろいろありますが、うちで使っているものをご紹介します。

1.時計を使う

一つ目は、時計です。5分くらい前に、「長い針が10に来たら終わりだよ」と伝えたり、長男の場合は時計が読めるので、「○時○分になったら終わりだよ。」と伝えます。時計が読めるようになると、公園や子育て支援センターなどの出先でも帰り時間を予告できて便利です。

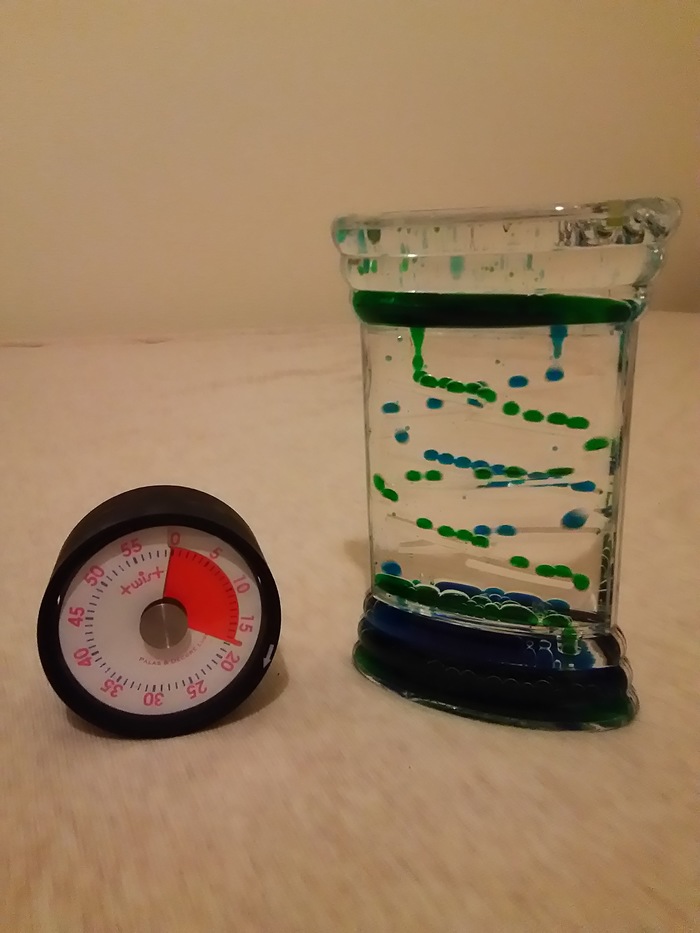

2.タイマーを使う

二つ目は、タイマーです。子どもの見える所に置いて、「ピピピって鳴ったらおしまいだよ。」と伝えます。数字が読めない場合は、砂時計やオイルタイマーを使うのも、視覚的にわかりやすいかもしれません。残り時間が色で表示されるタイマーも市販されていますので、興味のある方は探してみてくださいね。

3.回数で示す

これは、ものが必要ないので、どこでも使えて便利な方法です。「じょうろのお水、あと2回やったらおしまいね。」とか、「滑り台、3回やったらおしまいね。」とか、具体的な行動の回数でカウントします。指で残り回数を「あと2回ね!」「あと1回ね!」と示してあげると、よりわかりやすいかもしれません。

この方法、我が家では、前回の記事で書いたお風呂のとき以外でも、よく使います。例えば食事がなかなか進まないとき、「あとごはん3回、スープ2回でデザートにしよう!」などと声をかけます。終わりが見えると、子ども達も「なんとかそこまでがんばろう!」という気持ちが湧くようです。

テクニックその4 楽しい場面切り替えの決まりを作る

我が家でよく使う、カウントダウン以外の切り替え方法もいくつかご紹介します。

1.よーい ドン!

例えば公園で遊んでいるときなど、「さぁ、お母さんの自転車まで競争だよ〜。位置について。よーい、ドン!!」というと、我が家の単純男子達は、ほぼ100%走り出します(笑)。

2.「3、2、1、集まれ〜!!!」

相手が1人でも、「集まれ〜!!」というかけ声です(笑)。そして、自分のところまで子どもが来てくれたら、ぎゅっとハグしてあげます。(ハグが苦手なお子さんには、こちょこちょとか、高い高いとか、その子が喜ぶスキンシップをしてあげると良いかと思います。)

これは、成功率は80%ほど…来ないときもあります。

3.「おいで おいで パンダ」を歌う

「おいでおいでおいでおいでパンダ♪パンダ♪」というおなじみの歌。これをひとしきり、身振り手振りを加えて楽しく歌った後、「集まれ〜!!!」と呼びます。

歌っているうちに心の準備ができるのか、これも結構我が家では成功率が高いです。

テクニックその5 それでもだめならスペシャルごほうび!

テクニックその3までで、別記事に書いた、次男のお風呂あがり騒動はあっさりと解決しました。今では自分でおもちゃの片づけもして、あがってこられるようになりました。

ただ、ビニールプールを使ってやった、本格的な水遊びのときは、これらを駆使しても効き目がありませんでした。きっとすごく楽しかったんですね。でも、プール遊びもいつかは終わりにしなければなりません。

そこで、最後の奥の手。ふだんもらえないご褒美でつる!!我が家の場合は「アイスクリーム」。「お片づけして上がれた子は、アイスだよ〜!」と声をかけると。少し考えた次男、「…あいしゅ!!」と言って、泣かずに水遊びを終えることができました。

テクニックその6 できたらほめる、の鉄則を忘れずに。

どの小技を使ったときにも、忘れてはいけないのが「ほめる」ということ。ほめることで、今の行動がいかに素晴らしかったかを子どもに伝えます。「まだ遊びたかったのに、がまんできてえらかったね。」「お母さんのお話、聞いてくれてありがとう!」などなど。

子どもにとって、お母さんの笑顔は最高のご褒美!「できてあたりまえ」なんて思わずに、ぜひぜひたくさんお子さんをほめてあげてくださいね♪

とはいえ、子どもの成長は一朝一夕にはいかない。

今回は、我が家で使っている、場面切り替えのコツについてご紹介しました。次男の「お風呂騒動」には即効性があったのですが、いつもそんなにうまくいくとは限りません。

さらに、自閉症のある長男の場合には、どのコツについても、何度も繰り返し働きかける必要がありました。(はじめのうちは、「滑り台、あと3回でおしまいね。」と言っても、「おしまいね。」の方にしか意識が向かず、結局大荒れでした。)

でも、切り替えが必要な場面で、繰り返しこれらの働きかけをしていくことで、長男も、だんだんと切り替えのコツをつかんでいったようです。

子どもも親も、日々成長!子どもの成長の可能性を信じて、あせらず一緒に働きかけていきましょう。

1

アレを食べた後は要注意!可愛らしいおならが破壊力抜群になるとき…

にくきゅうぷにお/講談社

2

ゴールデンウィークにお疲れモードだった母が、一瞬で思考停止に陥ったワケ

ホリカン

3

何でそうなる!?夫と私、子連れお出かけ難易度に格差ありすぎ~っ

メグッペ

4

夫よ、ちょっとよろしいか。何もなかった母の日、一番さみしかったのは誰?

みっぽんぽん

コーヒーが大好き!特徴的な方言で、日本海に面したこの都道府県は…?

コノビー「本日のクイズ」

離乳食を食べている最中にいきみだす。赤ちゃんはそれを我慢できない

にくきゅうぷにお/講談社

【20万いいね!獲得の話題投稿】天才!?優しすぎる4歳くんに絶賛の嵐!

コノビー編集部

わかりみが深い……(泣)子どもについイラっとしてしまった夜に抱く不安

コノビー編集部

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい