私には、2歳年下の妹がいます。

母曰く、私はあまり赤ちゃん返りもせず、世話を焼こうと張り切る姉だったそうです。

母の結婚や出産が早かったため、母が子連れで集まるときには、最年長になりがちでした。

そのため、少し年下の子どもたちと一緒に遊ぶことが多かった私。

嫌々やらされていた感覚はなく、嬉々としてその立場を受け入れていました。

「いつもありがとう」

「頼りになるわあ」

といった大人たちの言葉も、素直に嬉しかった。

大人になってからも、子ども好きは相変わらず。

義実家の集まりに来ていた姪っ子が懐いてくれ、延々と遊んでいたこともありました。

連れ回されている私を見て、お義母さんが「根気があるねえ」「気が長いよね」と感心するほど。

「優しいお母さんになりそうだよね」

度々かけられるそんな言葉に、子ども好きを自覚していた当時の私は、何の違和感も抱きませんでした。

根っからの「子ども好き」が、優しい母になれない…知らなかった母親業の現実

15,538 View「面倒見がいい」「小さい子と遊ぶのが上手」。そう周囲の大人や友達に言われ続け、子ども好きだという自覚もあった私。そんな私が母親になり、気づいたギャップの話です。

自他ともに認める「子ども好き」

「子ども好き」が母になった

その後二人の子どもを授かり、母親になった私。

実際に母親になってみて感じるのは、「優しいお母さん」とは限りなく遠いところにいる現実。

根気もなければ、気も長くない。

むしろ、子どもの成長と共に、どんどん気が短くなっているような気さえするのです。

忙しいときに限って、「ママ見てー!」「ママ、聞いて聞いて」と寄ってくる子ども達。

「ママー、お兄ちゃんがー!」「ママー、弟くんが叩いたー!」という号泣報告も四六時中。

子どもの気持ちに寄り添って、とは思いつつイライラがつのる日々。

こんなはずじゃなかったのに……。

「遊び相手」と「育児」

自他ともに認める、「優しいお母さん」になりそうだった私。

それはあくまでも、目の前の子どもの「遊び相手」としての姿でしかありませんでした。

当時の私にとって、やることは子どもに向き合うことだけ。

このことが、育児とは大きく異なりました。

母親は家事があり、人によっては仕事があります。

乳児期、子どもと家で多くの時間を過ごした頃には、家事の「やらねば」に急く気持ちがありました。

気持ちが楽になるのは、物理的に家事を諦められる公園や育児支援センターへの外出中。

このときだけは、どーんと構えて子どもが遊び飽きるまで過ごせていたように思います。

お世話中心の乳児期を卒業すると、しつけ、宿題の面倒、寝る時間の管理へと、成長と共にやらなければならないことが変化し、増えていきます。

私が特に根気の無さや気の短さを感じ始めたのは、子どもが幼稚園、小学校に入り、仕事を始めた頃のこと。

遊び相手以外の多くの「やらねば」に、どこか私自身が追われているからなのでしょう。

子どもが家にいる時間に、子ども自身にやらせなければならないことがある。

子どものペースに任せたいけれど、任せていたらいつまで経っても終わらない……。

そんなジレンマと常に戦っている気がするのです。

子どもが見せる2つの顔

あと、自分が育児をするようになって気づいたのは、子どもの内と外の顔です。

小さい子どもでも、それなりに使い分けているのです。

外では気を張ってお利口さんにしていても、家の中、特に母親の前ではまったく態度が異なることが珍しくない。

加えて、成長してきた子どもたちは、都合が悪くなると耳にふたをするという技も身に着けはじめました。

他人の前だとこうはならない。

何なら、パパの前でも見せない。

関係が誰より近い、母にだけ見せるそんな姿……。

何より子どもが安心してくれている証だとは思うものの、母も人間。

つらいものがあるぞ……と思うこともしばしばです。

「優しいお母さん」とは

かつて思い描いていた「優しいお母さん」とは程遠いところにいる今の私。

その現実に矛盾を抱えることもあります。

でも改めて考えてみると、そもそも、産前に抱いていた「優しいお母さん」のイメージが、漠然としていたようにも思います。

あまりにも理想に偏りすぎた、ファンタジーに近いイメージだったのかも。

「子育てに向いている、向いていない」と話していた昔。

根拠は「子ども好き」だったけれど、「子ども好き」と「育児が得意」は、必ずしもイコールではない。

この発見は、わたしの母としてのステップをまたひとつ、上らせてくれたような気がします。

私は私らしく育児をすればいい。子どもたちとの関係性を作ればいい。

時には家事を忘れて、子どもたちと遊べばいい。

かつて描いていた、いつも穏やかに遊んでくれる「優しいお母さん」とはちょっと違う。

それでも、私なりに子どもたちとの日々を大切にしていこうと思っています。

2

「お母さん…」しめじを調理しようとした娘の言葉に、衝撃が走る!

コノビーおすすめ書籍

3

寝返り時期あるある。できるようになるとあちこち挟まるから助けるの大変

にくきゅうぷにお/講談社

4

多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

これが子どもの発想力…!娘に「何を描いたの?」と聞いたらすごかった…

おやま/KADOKAWA

話題の「ブレインスリープ」に早まる夏や長引く猛暑から身体を守るクールシリーズが登場

コノビー編集部

え、そこで? 寝かしつけ中の謎ポジション。実は誰もが通る道だった!笑

コノビー編集部

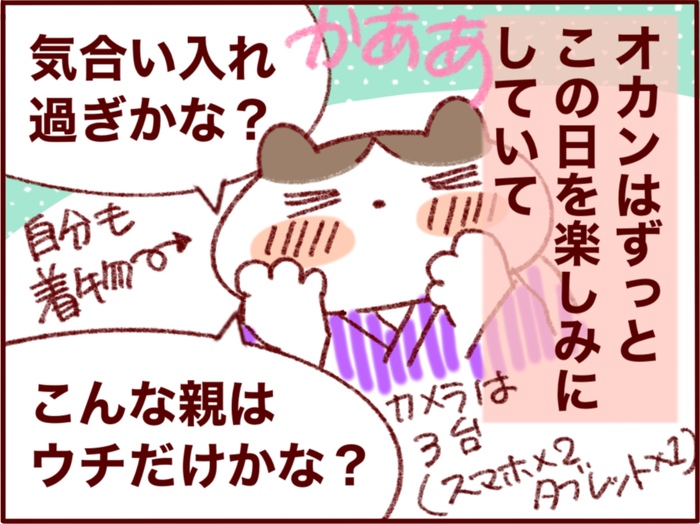

子どもの大切な“節目”の式典。親はどれくらい気合いを入れていく…!?

さとえみ

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』