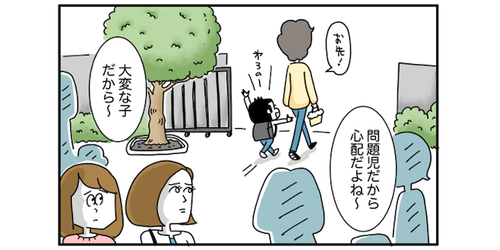

『1年生の壁』、この壁の風景を、私は今年の4月から今日までずっと目撃し続けている。

それは私がこの春からお勤めをはじめ、丁度それが次女の1年生になったタイミングであってとても大変だよということではなくてむしろその逆の話。

ウチの末っ子である次女はこの春めでたく小学1年生になったのだけれど、ちょっとした事情があって登下校時と、給食時の1時間程の間は大人の付き添いがいる。

それで私は4月から毎日、次女に付き添って登校しているのだ。

新1年生。

それまで保育園もしくはこども園で、途切れのない保育環境で過ごしていたのが、4月から突然「では本日付けて小学1年生ということで、14時半くらいまでは小学校、それ以後は学童へ」と言われて「わかりました!」と、元気に返事をしてそれを戸惑いなく、当たり前に受け止められる6歳さんもしくは7歳さんはどれくらいいるのだろうか。

公立小学校は1クラス最大35名。

そこには学区内のいくつかの保育園や幼稚園からやってきたお友達が集まる。

ちょっと社交的な子は「なあ、おまえどこの保育園?」なんて隣の子に話しかけたりしているものの、大体の子はきょろきょろ辺りを見回しながら緊張の面持ちでスンッと押し黙り、もしくは同じ幼稚園出身のお友達を見つけ少し安心した顔をして、互いに身を寄せ合っていたりする。

4月の1週目は入学式、翌2週目からは新学期。

その新学期初日に私が、子ども達の邪魔にならないよう、廊下の柱と柱のくぼみの間に挟まりながら目撃したのは

「国語の教科書の1ページ目を開きましょう」

と言われて、先生の言う通り1ページ目にしっかりと折り目をつけて開いている子ども3割、先生の言うてることがようわからんという顔をして呆けている子3割、それから明後日の方向を見ている子2割、筆箱を開いて鉛筆を触っている子1割、あとは

「せんせートイレー」

と言って教室から元気に飛び出していく子約1割。

廊下の傍観者の立場で見るなら「1年生って、ホンマにかわいいなあ」というそれも、教壇に立つ担任の先生の立場になると相当大変だろうなあとしみじみ思いつつ、次女の荷物を持ってぽくぽく歩いて帰ったのは、次女の1年生生活1日目のことだった。

新学期1日目から、ピカピカの1年生達はまず、朝の準備を自らの手で行わなくてはならない。

朝、オハヨウゴザイマスと学校にやってきたおちびちゃん達は、背中の巨大なランドセルをよいせと置き、まずはランドセルの中身をそれぞれ机の中に仕舞うものと先生に出すものに分ける。

朝、登校してから『朝学習』の時間まで一体何をするべきかは、黒板にちゃんと書かれてはいるのだけれど、そもそもが1年生、文字が読める子が多勢を占めてはいるものの

1・すいとうをろっかあのうえのかごにいれる

2・おてがみぶくろかられんらくちょうをだす

3・れんらくちょうとぷりんとをかごにいれる

4・したじき、きょうかしょ、ふでばこをつくえにしまう

5・らんどせるをろっかあにしまう

この5つの項目を読んで理解してすべて間違いなく遂行できる子がどれくらいいるかと言えば、多分ご…いや3割というところ。

担任の先生も35人の受け持ち生徒の

「せんせー帽子はどうしたらいんですかぁー」

「せんせーうわぎはー?」

「せんせーロッカーにランドセルが入らへん」

「せんせーわたし、きょうがくどう?」

『せんせー』を枕詞にした数々の質問を、聖徳太子でもないのに一度に答えられる筈もなく、その質問をひとつひとつに返答している間に、教室の後方で誰かが水筒を床に落とし、蓋が割れお茶が盛大に床にこぼれる始末。

朝、ランドセルから教科書や筆箱や下敷きを出して、連絡帳などの提出物を指定の場所に提出して、水筒やランドセルを自分のロッカーに仕舞って、35人全員が着席するだけで相当の時間を要することとなる。

小学校や中学校で、体育館なんかに集められた子ども達のざわめきが落ち着くまで、ただ黙ってその様子を観察し、やっとそれがおさまった時に

「皆さんが静かになるまで5分もかかりました!」

そう言って、みんなもう少し自主的に沈黙できないんですかと子どもらを叱る先生の話は、誰もが一度は耳にしたことのある『学校生活あるある』ではあるけれど、これを1年生の前でやると多分1日が終わる。

とは言え、みんな慣れない1年生を本当に一生懸命やっている。

なにもかもわからないことだらけだし、知らないことばかりだし、そのうちわからないことに飽きてきて、隣の子をつついてちょっと揉め事に発展したりするし、中には黒板の1から5の項目自体が

「ひとつもわからへん」

という顔でランドセルに顎を乗っけた姿勢のまま「で、なにしたらええのー?」と聞く子もいる。

こんな蜂の巣をつついたような状態である教室はどんなベテランでもひとりでは捌ききれない、ゆえに補助の先生方、それから手の空いている先生なら教頭から校長まで、学校内総がかりで1年生の対応に当たる、そうして全校一丸で4月の前半のチュートリアルステージとも言うべき時期を乗り切るのだ。

そんな大騒ぎの中、うちの次女と言えば、先生の言う半分くらいのことを理解し、あと半分のことはいまひとつ理解できず、とりあえずランドセルをしまおうと教室後方のロッカーまで辿りついたものの、同級生達でごったがえすロッカー前で

「どないしたらええの…」

やや絶望した面持ちで立ち尽くしていた。

がんばれ、君ならできる。

1ヶ月、廊下の壁の一部として我が子、次女を注視しつつ、クラス全体を見渡ていした私は1年生が想像をはるかに超えて大変だということを知ると同時に

(じゃあ、次女の随分前にこの小学1年生の時期を経験しているはずの長男と長女は一体どうしていたんだ)

ということを一生懸命、思い返していた。

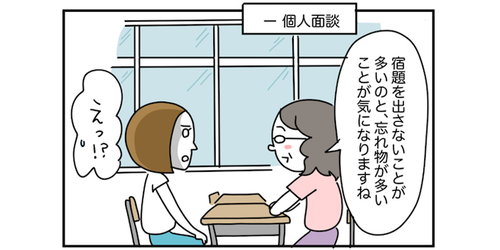

思えば長男が小学1年生の時、わたしは毎日困っていた。

朝、綺麗に削った鉛筆を5本と消しゴムを入れたはずの筆箱が夕方に揃って戻って来るとほぼカラ、そして金曜日に手提げ袋に入れて持ち帰ってくるはずの体操服、給食袋、上履き袋が揃っていたためしがない。

お陰で毎週金曜日の夕方はいつも長男と、そしてその頃幼稚園の年少さんだった長女を連れて長男が学校に置いてきた諸々を回収に行くのが習慣になっていた。

「先生が持って帰りなさいって言うてたやろ?」

「さあ…」

「金曜持ち帰りセットって黒板にも貼ってあるやん」

「よくわからん」

「よくわからんじゃないよー、ちゃんと先生のお話しを聞きなさいよー」

金曜日の夕方、私は長男とどれくらいこの会話を交わしたかわからない。

他のみんなはちゃんと先生の指示に従えているのに、うちの子はどうしてできないんだろう、3月の末生まれで同じクラスの4月生まれのお友達と比べると約1歳分の年の差があるとは言え、この頼りなさは一体何なんだ。

当時の私は長男の忘れ物、失せ物の多さと「上履を履いてくれないんですが」とか「国語の時間に算数を始めてしまうんですが」なんかの先生からの電話に困り果てていた。

(さては育て方の問題か?)

己の子育てについて猛省していたあの日々からもう9年、今チュートリアルステージにある1年生35人を目の当たりにして思うことは、わたしが思い描いていた、春の小学1年生は、マラソンでいうところの先頭集団というか、各段にしっかりした性質の子ども達のことだということだ。

今、次女のクラスを見ていると

(学校生活にまつわるあれこれを問題なく、言われた通り遂行できている1年生なんて全体の1割にも満たないのでは)

そんな感じに見受けられる。

それに授業中ちゃんと前を向いて、先生の言う通りに教科書の1ページ目を開いていられる子だって、給食の時間には牛乳を前に

(この中身が消えて無くならなってくれないかなー…)

なんて思いながら大嫌いな牛乳と戦っているかもしれない。

うちの長女がまさにそのタイプだった、表面上は問題がないようにさらりと何ごともありませんという風にふるまいつつ水面下ではものすごくもがいている。

あとがしんどい白鳥タイプ。

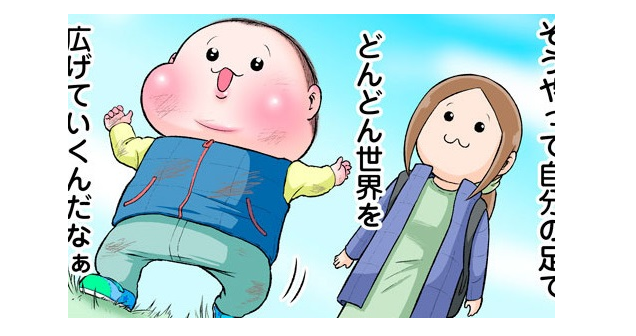

ともかくも春から初夏に向かう季節の今、思ったよりもやや高めの1年生の壁を前にため息をつきながら、どこかにこれを乗り越える足掛かりや手立てはないものかともがくのは親の方だけではないんだよなあと思った私は

「いいんじゃないの『2学期から本気だす』くらいのゆるい感じで」

そういう気持ちで今日も、次女の送迎をしている。

きなこ

きなこ

きなこ

きなこ