前回の連載では、「リスニングブロック」をつい大人がしてしまいがちである、ということをご紹介しました。

また、リスニングブロックには、12種類もの種類があるということもお話しました。

今回は改めて12種類のリスニング・ブロックについてご説明します。

知っておくことで、無意識にしてしまっている自分の癖に気づくことができます。

日頃、自分がどのリスニング・ブロックを多く用いているかを自覚することで、相手とのコミュニケーションがスムーズにいく場合もあるでしょう。

あなたはいくつ思い当たる?無意識にやっている12種類の「リスニング・ブロック」

23,353 View親のコミュニケーションスキルについてのご紹介です。前回では、「リスニングブロック」について、概要をご紹介しました。連載最終回となります。

複数ある「リスニング・ブロック」あなたはどのタイプ?

リスニング・ブロック1「比べてしまう」

この傾向がある方は、「日ごろから何でも分析する」ことが多いようです。

比べるということは、「いくつかのものを比較する」という行為でもあるので、決して悪いことではありませんが、この傾向がある方は、大か小か、右か左か、長いか短いかなど、つい分析的になって自分の世界の中だけであれこれ考えを巡らせてしまいがちです。

こうなると相手(子ども)の話はすんなり入ってこなくなってしまいます。

比較することで手いっぱいになって、相手(子ども)の話はあまり耳に入ってこなくなるのです。

リスニング・ブロック2「決めつけてしまう」

これは、相手(子ども)と話をしている最中に「あなた本当は、○○と言いたかったんじゃないの?」と自分なりの判断・解釈をして、決めつけてしまうことです。

こうしたことを無意識にしてしまう人は意外に多いのです。

こういう傾向がある人が陥りやすいのは、感情的になってしまう時に湧き上がる「否定的な決めつけ」です。

この決めつけには、実は恐ろしいほどのパワーがあるんです。

いったん相手(子ども)をおかしい、間違っている、話にならないと決めつけたら、相手(子ども)が何を言ってももう何も耳に入らなくなってしまうことがあります。

リスニング・ブロック3「話をふるいにかけてしまう」

ふるいにかけてしまう聞き方とは、自分の関心があることや聞きたいことに関しては、注意深く耳を傾けるのですが、それ以外の話はまったく「耳に入ってこない」という聞き方です。

一見、聞いているようでも、どこかうわの空で内容がまったく耳に入っていないこと、経験したことあるという方も少なくないのではないでしょうか。

例えばある母親が、子どもの勉強のことが心配でそれだけに注意向けていた場合、子どもから「勉強の話」は積極的に聞くのですが、それ以外のことはほとんど聞かないし、仮に子どもが友だちや遊びの話をしても無意識のうちにスルーしてしまう、といった状態です。

特定のことだけに強い関心を持つと、他のことに対する関心や興味の幅が狭くなってしまう、という脳の機能とも関係しているリスニング・ブロックなので、本人が気づいていないことがほとんどだと言えます。

「ふるいにかける」もう一つの聞き方は、単純にある特定のことは聞かないようにするという聞き方です。

例えば、人の悪口やネガティブな話に対しては、聞くのも嫌な気持ちになるので、まったく耳を貸さないという聞き方のこと。

子どもの話は、時にネガティブな話や後ろ向きの話もあります。

例えば、子どもが「塾に行きたくない…」とか「あの子とは遊びたくない…」などの話をした時、一切耳を貸さずそんな話は聞かなかったように振舞うのです。

完璧主義の母親に見られるリスニング・ブロックだと言われています。

リスニング・ブロック4「相手の心を読む」

通常の会話の中でつい「相手の心を読んでしまう」という人は、相手の言葉や内容そのものよりも、言い方や微妙なニュアンスから相手の真意や意図を探ろうとするクセがあります。

疑い深い人が無意識のうちにしてしまうリスニング・ブロックなのですが、これが出る時は、無意識に「自己防衛が働いている時」だと言われています。

つまり自分のパーソナルスペースを守りながら、傷つかないよう、まるで第三者の立場で相手の心(感じていること、思っていること、考えていること、したいことなど)を読むのです。

これに2の「決めつけ」が加わると、懐疑的で否定的な考え方になります。

極端な例かもしれませんが、「夫は一緒に買い物に行くと言っているけど、本当のところは家でごろごろしていたいのに違いないわ!」とか、「子どもは学校でいじめられていないと言っているけど、きっといじめられているに違いないわ!」などの思考に至ってしまいます。

この傾向がある人は他人が自分に対してどのような反応をするか、ということにも敏感で、自分の殻にこもり、ちょっとしたことも大げさに捉えてしまいがちです。

例えば、「子どもは私の話を聞いているふりをしているだけで、本当は聞いていないのに違いない…」とか、「夫はどうせ私のことはバカにしているし…」などの思考。

相手が何を考えているかを知ろうとすることは大事ですが、必要以上に相手の心を読もうとすると余計な憶測をして誤解の種を蒔きかねません。

リスニング・ブロック5「リハーサルしてしまう」

これは相手が話をしている最中に「次に何を話そうかな?」と考えて、話すことを頭の中で考えてしまうこと。

相手が一生懸命話をしているのに、頭の中で次に話すことを考えていたら、相手の話が耳に入ってくるはずがありません。あれこれ予測するだけで精一杯となってしまいます。

子どもに対しても同じで、話をしている子どもに対して、「この子には次に何を言ったらいいのか?」などを考えていたら、心ここにあらずで、子どもの話が入ってくるはずがありません。

この傾向がある人は、表面的には相手の話に関心があるフリをしながら、内心は次に自分が話すこと、また、相手にどのように指摘したらよいかを考えている場合が多いです。

中には、相手との話のやりとりを想定して、「私がこう言ったら、たぶん相手がこう言ってくる。そうしたら私はこう言い返す…」と自分なりの筋書きを書いている人がいます。

これでは自分からコミュニケーションを遮断しているようなものです。

リスニング・ブロック6「考えにひたってしまう」

相手の話したフレーズや一言が引き金になって、自分の頭の中で次から次へと連想を広げてしまう…これが「考えにひたってしまう」ことです。

今現在、何らかの問題を抱えていたり、心配事があったりするとこうしたことをしてしまうことがよくあります。

また相手の話が退屈だったり、ちょっと気になることが頭をよぎったりすると自分の考えにひたりがちになります。

例えば、あなたが子どもと話をしている時、このような状態になっている時は、子どものことをもっと知りたい、もっと理解したいという感情になっていない可能性があります。

少なくとも子どもの言葉そのものが大切だと感じていない時なのかも知れません。でも子どもは、敏感に「自分の話を聞いてもらっていない」と察知するでしょう。

リスニング・ブロック7「自分の経験に置き替えてしまう」

相手が言ったことをすべて自分の経験に置き替えて、あれこれと苦労したことや頑張ったことを思い出し、相手がまだしゃべっているのに、それに被せるようにして自分の話を始めてしまいます。

例えば、子どもに対して、「私が小学生の時は…」など、子どもの話を聞くのではなく、自分の話をしてしまいます。

こうなると、どちらが聴き手なのか分からなくなってしまうのです。

感情移入しやすい人が陥りやすいリスニング・ブロックといえます。

リスニング・ブロック8「急に話題を変えてしまう」

例えば、子どもの話がつまらなく感じたり、話題についていけなかったりすると、会話を脱線させて、話の途中で子どもの話を聞かなくても良いようにしてしまうことです。

こうしたことをする背景には、自分が話の主導権をとりたいという心理がある場合が多いです。

また、冗談を言って話をまぎらわすというのもこれに入ります。

これは相手の言うことに対して冗談や軽口で応じることで、自分の心理負担やストレスを軽減するものです。

まじめに聞いてしまうとその後のフォローや世話に応じなければならないようになるので、話題をそらすのです。

リスニング・ブロック9「アドバイスしてしまう」

これは親子の間、特に父親と子どもの間によく起こるケースです。

子どもとしては話を聞いてもらいたいだけなのに、父親としてはあれこれアドバイスしたいために、子どもが話をしている最中に、アドバイスや提案をしたくてうずうずしています。

この状態では、子どもの真意や意図をまったく聴くことができません。

逆に、子どもは話を聞いてもらえないという孤独感を味わう場合もあります。

これは、親が一番つい、してしまうものです。

リスニング・ブロック10「自分は正しいと思い込んでしまう」

ある程度の人生経験をした人であれば、誰もが陥りやすいリスニング・ブロックかもしれません。

このような状態になると意固地になり、相手の批判に耳を傾けることができなくなります。

間違いを指摘されることに耐えきれず、相手からの「変わって欲しい」という思いも受け入れることができません。

感情的になり、言い訳したり、人を責めたりして目の前の現実が見えなくなってしまいます。

リスニング・ブロック11「言い争う」

相手の話にすぐ反論したり、言い負かそうとしたりする状態のことです。

すぐに感情的になるタイプに多いリスニング・ブロックですが、こうなると相手は話を聞いてもらった気にはなれません。

逆に、嫌な思いをするだけとなります。

これを行う人の特徴として、相手を「やりこめる」というものがあります。

辛辣なことを言ったり、皮肉を言ったりして、相手をとことんやりこめるのです。

家庭内でも起こりやすいものですが、これが始まるとコミュニケーションは刺々しいものになってしまいます。

リスニング・ブロック12「なだめる」

誰もが人に嫌われるのを避けたいと思っていますが、中にはこうした思いが人一倍強い人がいます。

誰からも良い人と思われたいという心理から、相手の話に何でも同意してしまいます。

例えば、相手の話に対して、「そうだね。まったくその通りだと思う」「その気持ちとても分かるよ」など、相手に合わせているだけで、実は親身になって聞いていないのです。

つい陥りがちですが、この心理の根底には、「とりあえずなだめておけば、相手から嫌われないだろう」という計算が働いているのです。

「リスニング・ブロック」の癖に気づくことが、第一歩です

「子どもとの会話」だけではなく、「あらゆる人とのコミュニケーション」で起こりうるのが「リスニング・ブロック」です。

多くのリスニング・ブロックについて説明してきましたが、自分が陥りそうなリスニング・ブロックがどれなのか、何となく自分の癖に気づいたのではないでしょうか?

その「気づく」ということが、コミュニケーションの第一歩になります。

まずは自分の癖を知って、どうしていけば良いのか考えることから始めてみてはいかがでしょうか。

1

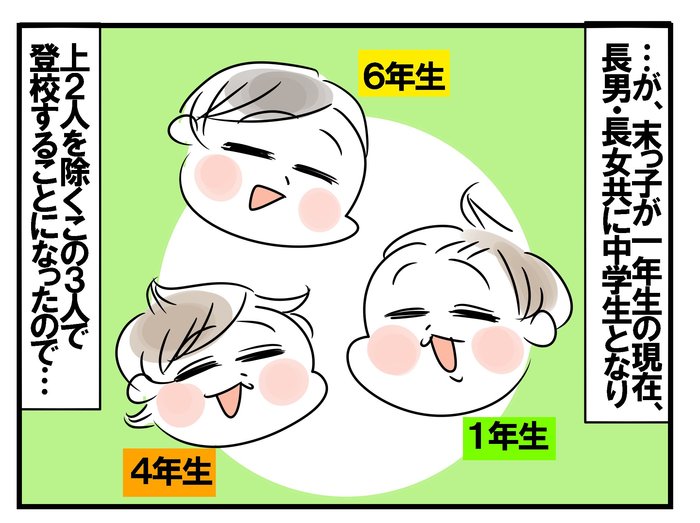

末っ子が小学校に入学!兄弟での登校に、母がガチで心配していること(笑)

ホリカン

2

お友達に2000円のプレゼント!?お金の価値を知って欲しい母は、あえてこう言う

多喜ゆい

3

初めて夜間診療① 油断から我が子に怪我をさせてしまったお話

にくきゅうぷにお/講談社

4

「オムツの替え時、1人目は青い線。2人目は…」兄弟育児のリアル、ここにあり!

コノビー編集部

小さい子を育てるパパママ限定かも!?最高の美容液の正体は……(笑)

コノビー編集部

これは泣く……!新社会人の息子が出発前に振り向いて……

コノビー編集部

あっ足はそんな感じなんだ…「お姫様♡ポーズ」が想像のナナメ上です(笑)

おやま/KADOKAWA

「息子、いつも風呂の水飲んでる疑惑」から発覚した、まさかの新事実

コノビー編集部

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』