最近、子どもを育てる親のなかでホットなキーワードとして取り上げられるようになってきた「自信」という言葉。子どもたちが新しい物事に挑戦したり、粘り強く物事に取り組んだりする際の重要な心の土台となるのが自分への自信だと言われるようになってきたからです。

そんな注目を集める「自信」ですが、実は「自信」には2つの種類があるということを知っていますか?

それが、「自己肯定感」と「自己効力感」です。

今日は知っておきたいその2つの「自信」の違いと、それを育む方法についてお伝えしたいと思います。

「自分にはできない…」から「自分ならできる!」へ~揺るぎない自信の元となる自己効力感はこう育む~

4,576 View最近、子育てをする親のなかで話題になっている「自信」というキーワード。そんな自信のなかでも「自分はできる!」という自己効力感を育むための4つのポイントを伝えます。

意外と知られていない「自信」の2つの種類

自己肯定感と自己効力感の違いとは

簡単にいうと、自己肯定感は「自分はどんなときもありのままで大丈夫」という自分への信頼、自己効力感は「自分は頑張ればどんなことでもできる」という自分への信頼を表しています。

例えば、勉強が苦手な子どもがいたとします。

「僕は勉強が苦手だけれども、それでも自分のことが好きだな」というのが自己肯定感、「僕は勉強が苦手だけれども、努力すればきっとできるようになる」というのが自己効力感ということになります。

どちらの感覚も同じ「自分への信頼」を持つためにはとても重要な感覚であることが分かると思います。このふたつはどちらか一方だけがあれば十分というものではありません。

もし自己肯定感がなければ、ありのままの自分を認めることができずに「認められるまで無理をして頑張り続けてしまう」「達成できない限り自分を認められない」という状況につながりますし、逆に自己効力感がなければ「できないことをできるようにしようと頑張る」というモチベーションを持ちにくくなってしまいます。

このように自己肯定感と自己効力感はふたつそろってはじめて、自分自身に安心感をもちながら様々な物事に挑戦していく土台となっていくのです。

そんなふたつの自信はそれぞれに異なる育て方が必要となってきます。では、そうした自信はどのように育んだらよいのでしょうか?

自己肯定感についてはまた別の記事に詳しく書くので、今日は自己効力感の育み方について書いてみたいと思います。

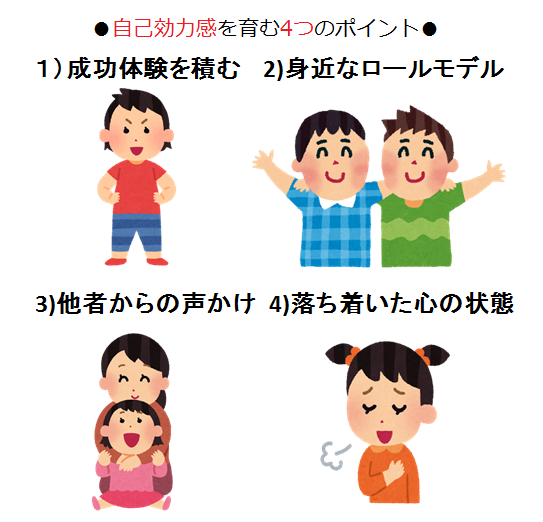

そもそも自己効力感という概念を提唱したのは、1990年代に大きな影響力を持っていた心理学者、アルバート・バンデューラ。バンデューラによれば、自己効力感を育むためには、以下の4つのきっかけが必要であるといいます。

1)成功体験

2)身近なロールモデル

3)他者からの言葉がけ

4)落ち着いた心の状態

では、ひとつずつ詳しく見ていきたいと思います。

1)成功体験を積む

「自分はできる」という感覚を得るためには、何よりも自分自身が何かをやりとげた、という成功体験を持つことが重要になります。

成功体験とは、「成功」した「体験」ならば何であってもいいというわけではありません。ある一定以上の難易度の物事を、自分自身の努力によってやりとげた、という感覚が必要です。とても簡単な課題をあまり努力もせずにやりとげた、という場合にはたとえ結果が成功したとしても、成功体験にはなりにくいからです。

そのため、子どもの能力や特性を見ながら、今できることより少し上の課題を出してあげたり、努力をしている子どもを褒めてあげたりするなどが成功体験をつむために親にできることなのかなと思っています。

2)身近なロールモデル

また自分自身が成功体験を積むだけではなく、身の回りの人が成功している姿を見ることも重要です。

自分自身に置き換えてみても、実際に誰かがやりとげたことのあることであれば、「自分にもできるかも」と思いやすいというのは感覚的にとてもよく分かりますよね。

私自身は、そのロールモデルがより身近な人であればあるほど、「私にもできる」と感じやすいのではと思っています。「●●ちゃんにできたなら、私にもできるかも」「●●くんがやっているから、僕もできるようになりたい」というように、身近な人たちの成功体験から刺激をもらえる環境を整えておくことも大切だと思います。

3)他者からの言葉がけ

そしてバンデューラが自己効力感を育む3つ目としてあげているのが「他者からの声かけ」です。

これは、身近な人が子どもに「あなたならできるよ」という声かけをしてあげるというもの。これならば、親の私がやってあげることができそうだなと思ったのを覚えています。

むやみやたらに、「あなたならできる」と伝えるのは子どものプレッシャーにもなってしまいかねませんし、親の期待を押しつけることにもつながります。

だからこそ、子ども自身が頑張りたいと思っているとき、出来そうもないなとくじけそうになっているときなど、重要なタイミングでそうした声かけをしてあげるのがよいのかもしれません。

4)落ち着いた心の状態

最後は「落ち着いた心の状況」です。これにはいくつかの意味があるようです。

まず、そもそもなんらかの出来事が原因で「自分はできない」と強く思い込んでしまっている場合には、そうした思い込みを解きほぐしてあげることが必要です。

「たまたまその時にできなかっただけだよ」「もう一度挑戦したらできるかも」といった声かけで、「自分はできない」という思い込みを取り除いてあげられるといいのではないかと思います。

また、必要以上に恐れたり、怖がったりせずに落ち着いた心で状況を判断して、物事に挑戦することも重要です。できないかもと思っている子どもには、「お母さんがついてるからね」といった声かけで不安を取り除いてあげることも必要なのではないでしょうか。

「自分はできる」という自己効力感は何よりの宝物

「自分はできる」という感覚、すなわち自己効力感の育み方の4つのポイントはいかがでしたか?簡単にできそうで、実際に行動にうつそうとすると難しいことも多いかもしれません。

ここではまだ幼いお子さんに対して親がどのように接することが自己効力感を育むことにつながるのかという視点から書いてきました。

でも、自己効力感は子どもが大人になってからも必要になってくる大切なもの。少し大きくなってきたら、子どもにこの4つのポイントを直接教えてあげてもいいのかなと私は思っています。

そうすることによって、自分がやりとげたいと思ったことに対して、自ら意識的に

1)スモールステップの成功体験を積めるように計画を立てる

2)やりたいことを実際にやりとげている人に話を聞きに行く

3)自分自身に意識的に「ポジティブな声かけ」をする

4)落ち着いた心を保てるようにセルフコントロールをする

といった行動につなげていくことができるからです。そうすれば他者に頼らずとも「自己効力感」を保ち続けることができることになります。まだまだ先のことになるかもしれませんが、自分の子どもがこの4つのポイントを知って、自分の道を切り開いていけるようになればいいなと思います。

ぜひみなさんも参考にしてみてくださいね。

1

こんな時どうする!?姉の生活リズムの変化に、弟たちも当然こうなる(汗)

ホリカン

2

ついつい触ってしまう。ぷるんぷるんの極上のほっぺ

にくきゅうぷにお/講談社

3

破壊力ハンパないっ!不意打ちの“ピュア爆弾”に、動悸がとまら~ん♡

コノビー編集部

4

この気持ちよさは…なに??起床して即、感謝を捧げてしまったワケ

コノビー編集部

0歳クラスに足を踏み入れると…ここは「しあわせランド」ですか?

おやま/KADOKAWA

息子、シンデレラを知らない…?だよね、教えてなかった!その晩から…

桃ぐる

【家庭での性教育】「赤ちゃんはどこからくるの?」にどう答える……?

コノビー編集部

一時保育の壮絶な体験談とは?「利用まで」の道のりもしんどい……(泣)

コノビー編集部

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい