お食い初め(おくいぞめ)は、子どもが一生食べ物に困らないようにという願いを込めて行うお祝いで、平安時代から続くと言われる歴史のある伝統行事です。

100日前後に行うので、「百日祝い(ももかいわい)」「100日祝い(ひゃくにちいわい)」とも呼ばれます。

まだ歯も生えていない赤ちゃんなので、食べさせる真似をするだけですが、昔は栄養状態や衛生環境も良くなく、子どもが無事に育つことが難しかったので、赤ちゃんの成長を祈る行事やお祝いがたくさん行われてきました。

この伝統がお食い初めとして現代に受け継がれています。

以前はお食い初めと言えば、親戚一同が集まり盛大に行うものでしたが、現代では家族のみや祖父母だけを交えて行うことも多くなってきています。

著者の場合は夫の実家に、祖父母や従兄弟、私の両親なども集まり、通販で購入したお食い初めセットを配達してもらいました。

子どもの行事だからと堅苦しくせず、お食い初めをきっかけに両家の親が久しぶりに会うなど、とても楽しい雰囲気となりました。

今思い出すと、食べさせる順番や由来などをきちんと把握できていなかったのですが、和気あいあいと皆で過ごした、とても素敵な思い出です。

お食い初めはいつやるの?準備・献立・食べさせる順番まで徹底チェック

3,987 View赤ちゃんが産まれてから行うお祝いの一つに「お食い初め」があります。「一生食べ物に困らないように」という願いが込められでいます。でも、何をすれば良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、お食い初めの由来や用意するメニュー、時期や場所、食べ物の準備や口に運ぶ順番、使用する食器や通販で買えるお食い初めセットなどについてお伝えします。

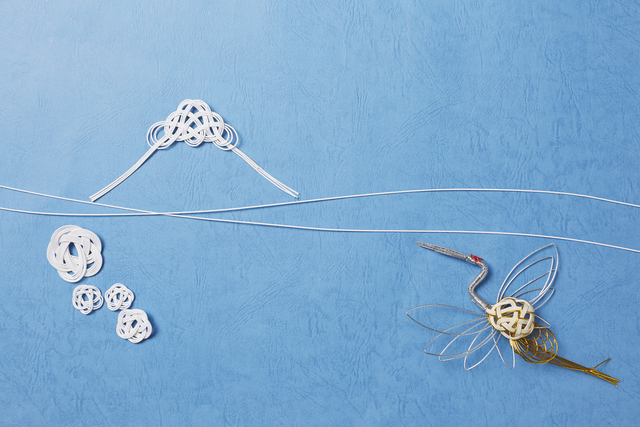

出典:http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10193002718お食い初めとは

お食い初めはいつ・どこで行うもの?

お食い初めは、生後100日~120日の間に行うのが一般的です。

しかし生後100日頃はまだお母さんの体調も安定しない時期です。

真夏や真冬の場合、赤ちゃんが外出するのも大変です。

いつ行わなければいけないという明確な決まりはないので、赤ちゃんの体調や両親祖父母の都合を考えて、それぞれのご家庭にあった方法でお祝いしましょう。

お食い初めを行う場所も特に決まりはありません。

お食い初めの献立を作ったり、お食い初めセットを配達したりして家で行うケースもあります。

また、外でホテルやレストランなどでのお食い初めプランを利用される場合もあります。

外でお祝いする場合は、駐車場があるか、駅からのアクセスはどうかなど、移動時のことも考えて会場を探しましょう。

準備するメニュー

お食い初めのお祝い膳は、古くから伝わる「一汁三菜」が基本とされています。具体的なメニューをご紹介します。

お吸い物

母乳やミルクを力強く吸って強く成長し、将来良き伴侶に巡り会えますようにという意味が込められています。

だし汁にみりん・酒・塩・薄口醤油を加えて味付けします。

具材の決まりは特にありませんが、蛤や鯛を使用したり、季節によって筍や松茸などを加えたりすることもあります。

赤飯

お祝いにはお赤飯は欠かせません。

お赤飯には魔除けの意味が込められており、邪気を払うと言われています。

一般庶民のお祝いの料理として江戸時代の後期に広まったとされ、その伝統は今でも続いています。

鯛

鯛は「めでたい」との語呂合わせとして、古くから親しまれています。

赤い色の尾頭付きの焼鯛は、頭の先から尾の先まで揃っているので縁起が良いとされています。

他にも七福神の恵比寿様が鯛をつっており、お祝いには欠かせません。

お食い初めには、鋭い尾と力強いあごのある、天然の鯛が良いとされています。

煮物

煮物には縁起の良い材料を入れることが多いです。

紅白の色になる人参と大根、亀の甲羅の形に切ったかぼちゃやしいたけ、海老などもよく用いられます。

煮物には長寿と健康の願いが込められています。

香の物

香の物は煮物と同様、紅白になるような具材が用いられることが多いです。

噛み切りにくいことから「歯が丈夫になりますように」という願いが込められた蛸の酢漬けや、大根の甘酢漬け、梅の花に見立てたれんこん、日の出に見立てた砧巻きなどがあります。

歯固め石

お食い初めに欠かせないのが歯固めの儀です。

「丈夫な歯が生えてくるように」「赤ちゃんの頭が早く固くなるように」という願いを込めて、料理以外に歯固め石をお盆に並べる風習があります。

この歯固め石は、お宮参りの際に境内で拾っておいたり、近所の川原から拾ってきたりしたものでも問題ありません。

食べさせるまねをする順番は?

先ほどもお伝えしたように、お食い初めは食の儀式です。

赤ちゃんへ食べ物を食べさせる真似をしてお祝いするのですが、順番が決まっています。

ご飯と汁物の間におかずをはさむサイクルを繰り返します。

具体的には、「ごはん、お吸い物、ごはん、お魚、ごはん、お吸い物」の順番でこの動作を3回繰り返します。

そして最後が歯固めの儀です。

お盆に並べてある歯固めの石にお箸の先を軽くあててから、「石のように丈夫な歯が生えてきますように」という願いを込めて、赤ちゃんの歯茎にそのお箸をやさしくあてます。

赤ちゃんの歯茎に直接石をあてると、誤飲や怪我の恐れがあるので絶対にやめましょう。

便利なお食い初めセット!

ご馳走を用意する必要があるお食い初めですが、最近では冷蔵や冷凍で届く、お食い初めセットというものを通販で購入できます。

自宅でお母さんの負担を少なく済ませられるように、お食い初めに必要なものが全て揃っているものです。

食器や歯固めの石がついているものもたくさんあります。

お食い初め料理に関する由来や食材の意味、儀式の手順などが載った解説書がついていたり、儀式で使用した鯛の塩焼きを鯛めしとして味わえるようなレシピまでついていたりします。

冷凍で届けられるものは、前日に冷蔵庫に移して解凍するだけ、赤飯や吸い物も温めるだけで完成します。

これならお母さんの負担が大幅に減らせますね。

ディズニーデザインの食器が使われているディズニーセットなどもありますよ。

著者の場合は、夫の実家で宅配のものを用意してもらったのですが、事前に予約が必要でした。

お食い初めの日まで、風邪などひかないよう気をつけていたのを思い出します。

このようなセットを使うと、お母さんの手間も、気持ちの負担もとても軽減されると思います。

家族にとって素敵な思い出となるお食い初めを

お伝えしてきたように、お食い初めとは昔から伝わる、赤ちゃんの成長を願う儀式です。

しかし儀式だからといって、堅苦しいものと捉える必要はありません。

赤ちゃんの成長を皆で願うという気持ちが大切です。

この時期の赤ちゃんやお母さんは、産後間もないのでまだまだ体調が安定していません。

無理をせず、便利な宅配やレストランなどをうまく活用して、ご家族にとって素敵な思い出になるようにしましょう。

1

「息子、いつも風呂の水飲んでる疑惑」から発覚した、まさかの新事実

コノビー編集部

2

目を離したすきに、子どもがケガしてしまった。落ち込む私に、夫は…。

にくきゅうぷにお/講談社

3

「階段でケンカはダメ!」危険を伝えたつもりが、子どもたちの解釈は?

コノビーおすすめ書籍

4

あっ足はそんな感じなんだ…「お姫様♡ポーズ」が想像のナナメ上です(笑)

おやま/KADOKAWA

新生児の抱き方、小1の壁…子育て界の常識、義務教育で教えといて?

ハネ サエ.

通りたいのに、遊具に居すわるお友だちが…さあ、どうするムスメ!?

おやま/KADOKAWA

「謝ればいい」と思ってない!?なぜ謝るのかを伝えるって、難しい

にくQ

【娘大好きパパ、涙腺ダム崩壊】娘のいちばん大切なもの

コノビー編集部

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』