「女の子が好き」

「同性愛 中学生」

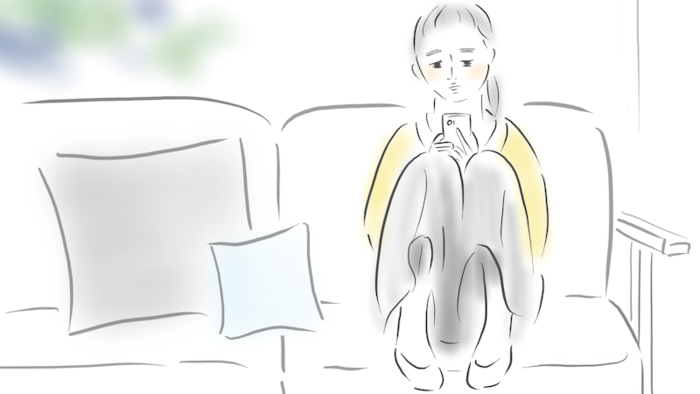

理解するためには、ちゃんと知らないといけない。そう自分に言い聞かせ、ネットでの検索を繰り返す。

思いついた言葉を次々と入力し、目に入る情報を片っ端から読んでいく。当事者の悩み、専門家の解説、同性愛に関するニュース……。

私が今まで気にしていなかっただけで、ネットにはたくさんの情報があふれている。

どこかの議員が同性愛者に心ない発言をしたという記事を読んで、「ひどい」と感じる。

渋谷区には同性でもパートナーシップを証明できる条例があると知って、「素晴らしいことだな」と思う。

「LGBT 娘」

目に入ったのは、我が子が同性愛者だという母親の記事。

私より少し歳上らしいその人は、娘から「女の子が好き」だと言われた時のことを話していた。

「ただ、『そうなんだね』と言いました。」

彼女は、そう語っていた。

「心の中では、ビックリして、すごく動揺していたんですけど、でも口に出たのはその言葉でした。『そうなんだね、わかったよ。教えてくれてありがとう』って」

すごいなあ、と思う。

なんてできた母親なんだろう。

ちゃんと受け止めて、その上お礼まで言えるなんて。私とは大違いだ。

私は、ビックリして、動揺して、そのままベラベラと思いつくままにしゃべってしまったというのに。

検索、検索、検索…。何が知りたいのかな、私。/ 娘のトースト 3話

15,790 View唯との関係に行き詰まってしまった庸子。少しでも唯の気持ちを理解しようと、スマホを片手に検索に没頭する。

Google検索

バスルームの方から物音がする。

私はスマホの画面を消して、テーブルの上に置く。同時にリビングのドアが開き、濡れた髪をタオルで拭きながら、唯が入ってきた。

「ボディソープ、まだあった?」

「うん、大丈夫」

「アイス。あるんだけど、一緒に食べない?」

「あー、いいや、宿題あるし」

そう言って、自分の部屋へと入ってしまう。

ここ最近、ずっとこんな調子だ。アイスで釣ってもダメなんて、もうどうしようもない。

悪いのは私だ。わかってる。ありのままの唯を受け入れるって思ってたのに、全然できていなかったんだから。

そして、私は、再びスマホを手に取り、検索をはじめる。

もっと、唯のことをわかりたい。

「お疲れですか?」

中村さんに聞かれて、思わず手を頬に当てる。

このところの悩みが、しっかり顔に出ちゃってるらしい。

「ちょっとねー、子育てに行き詰まってるというか……」

「そうかあ」と呟いて、中村さんは私がいれたお茶を飲む。帳簿のチェックは終わったのか、テーブルに広げられていた資料は、一つの山に重ねられている。

中村さんは、店の経理関係を見てくれている会計士だ。月に一、二度、こうして店のバックヤードで資料やデータを確認してもらっている。

夫が生きている時からだから、もうずいぶん長いつきあいになる。

事務処理だけでなく、経営のことも含めて相談にのってもらっているし、それだけでなく、家庭のことなんかも。話しやすいのだ。

山口さんが言っていたように、まあ、そこそこのイケメンかもしれないけれど、残念ながら、色っぽい雰囲気になったことは一度もない。

「唯のことは何でもわかってるつもりだったんだけどねー」

中村さんに、というより自分自身に向かってつぶやく。

そう、わかりたいのに、やっぱりわからない。いくら検索してみても、ネットの情報を読みあさっても、肝心の唯がなにを考えているのかはさっぱりわからない。

親子なのに。

唯の親は、私しかいないのに。

1

えっ、わたしが孫に授乳ですって!?幼い子が語る夢に、つい本気で想像(笑)

桃ぐる

2

ADHDとそうでない兄妹の違い。そこから見えた、必要なサポート

ゆたかちひろ

3

初めての離乳食に「こ…これは…!」思わず感動しちゃった食材は?

にくきゅうぷにお/講談社

4

使わなくなったベビーベッドの行く末に、かわいさが炸裂する…!!

にくきゅうぷにお

【ほっこり♡子育てマンガ】やさしいそば屋さん

コノビー編集部

大興奮の2歳児は、まるで〇〇のよう!?運動会でパパが大変だったこと

コノビー編集部

何ができる?紙コップと糸とセロハンテープでできた工作が予想外の方向に!

コノビーおすすめ書籍

「パパ、私こんなお風呂に入るの!?」いや、それあなたのせいですから(笑)

コノビー編集部

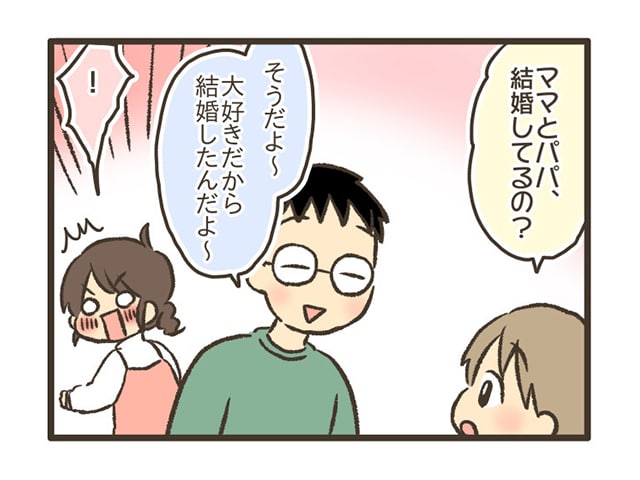

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ