今朝、唯はトーストを焼いてくれなかった。

テーブルの上に、目玉焼きとスープを置き、ため息をつく。

というか、まだリビングに姿もあらわさない。いつもだったら、たまに寝坊で遅れることはあっても、私が物音をたてている間に起きてくるのに。

昨日のこと、やっぱり怒ってるよね。

ドアの前に立って耳をすませてみる。

「唯、起きてる?」

声をかけてみても返事はなし。ドアを開けるかどうか少し迷って、やめた。テーブルに戻り、一人で目玉焼きとスープを食べる。

家を出る時に「ママ、行ってくるね。テーブルの上にごはんあるから」と、ドアに向かって声をかけたけれど、やっぱり返事はなくて、私はため息をつきながら仕事に出かけた。

ああ、もう。あんなこと言うべきじゃなかった。/ 娘のトースト 2話

23,129 View唯の部屋に落ちていた書き損じの手紙を読んでしまい、それを唯に見つかってしまった母の庸子。その時、思わず言った一言が唯を傷つけてしまう。

トーストがない

後悔

「ありさへ」とはじめられた手紙は、まぎれもないラブレターだった。

目にしていた時間はほんの数秒だったけれど「ずっと大好きだった」「友達としてじゃなくて」と唯の字で書かれた言葉が、今もはっきりと思い出せる。

それにしても、なんで手紙を読んだりしてしまったんだろう。ああ、本当に失敗した。しかも、それを唯に見つかるなんて。

「ごめん、落ちてたから、何かと思って……」

言い訳にもならない私の言葉に、唯は首を振り、うつむいた。その肩が小刻みに震えていて、私は焦る気持ちでさらに口を開いた。

「いいと思うよ。女の子が好きだって、いいと思う。こんな手紙が書けるなんて、素敵だと思う」

早口で言うと、唯は、驚いたようにパッと顔を上げ、私を見た。

今思えば、そこでやめておけばよかったのだ。

その後が、余計だった。

「それに、きっと、いつか普通に男の子を好きになるから。唯ぐらいの年の子で女の子が気になるのって、よくあることだと思うよ」

言い終わらないうちに、唯は無表情で私に近づき、あっという間に手紙を奪い取った。

そして、両手で私の背中を強く押した。すごい力だった。

「唯、ちょっと待って、ごめん、ちがうの」

押された背中から、唯の強い拒絶が伝わる。

謝る私の言葉など聞こえないように、唯は黙ったまま、私の体を部屋の外へと追い出し、バタンと大きな音をたててドアを閉めた。

それから、唯は一日中部屋に閉じこもった。約束をしていたはずの友達にも会いに行かず、ほとんどずっと部屋の中にいた。

何回かキッチンに姿を見せたけれど、食パンやお菓子を手に取ると、すぐに部屋へ戻った。

その度に、私は声をかけて謝ったけれど、唯は、一度も、私の顔を見ることすらしなかった。

1

こんな時どうする!?姉の生活リズムの変化に、弟たちも当然こうなる(汗)

ホリカン

2

ついつい触ってしまう。ぷるんぷるんの極上のほっぺ

にくきゅうぷにお/講談社

3

破壊力ハンパないっ!不意打ちの“ピュア爆弾”に、動悸がとまら~ん♡

コノビー編集部

4

この気持ちよさは…なに??起床して即、感謝を捧げてしまったワケ

コノビー編集部

息子、シンデレラを知らない…?だよね、教えてなかった!その晩から…

桃ぐる

【家庭での性教育】「赤ちゃんはどこからくるの?」にどう答える……?

コノビー編集部

一時保育の壮絶な体験談とは?「利用まで」の道のりもしんどい……(泣)

コノビー編集部

花粉症デビューした5歳の弟。お姉ちゃんがマウントをとったら、こうなりました

木村アキラ

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

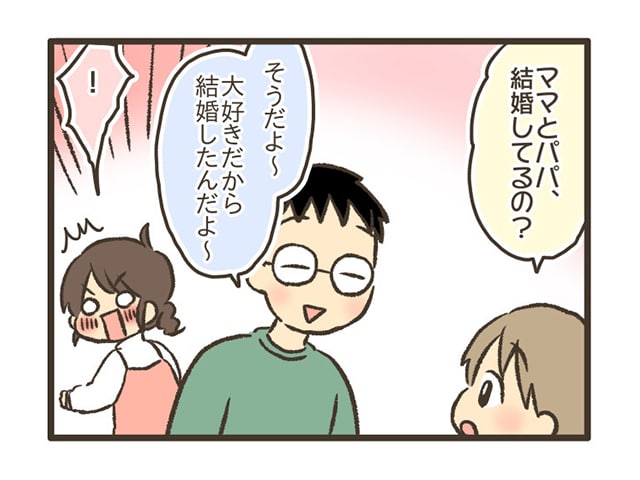

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』